ドローンを飛ばしてみたいけど、法律の規制が厳しそうだよな…。

大丈夫よ、タクミくん。

確かに、ドローンを飛ばすときには、重量や飛行場所、飛行させる際の環境など、チェックしなければならないポイントがいくつもあるわ。

ドローン初心者の方が飛行ルールを適切に守り、ドローンを安全に飛ばすにはどんなことに気を付ければいいのでしょうか?

今回はその部分を徹底的に解説していくわ。

では早速、これからドローンの購入を検討している方や、飛行経験が少ない方のために、ドローン飛行のポイントを確認していきましょう。

目次

無線免許は必要??

ドローン初心者の方のなかには

「そもそも、ドローンの操縦に免許って必要なの?」

と疑問に思う方もいますよね。

結論からいうと、コンシューマー向けの基準を満たした一般的な機体であれば、無線免許は必要ありません。

では、そもそもその基準とはどういったポイントがあげられるのでしょうか?

以下で1つ1つ解説していきます。

周波数

第一に確認しておきたいのが、使用する機体の周波数。

一般的なトイドローンやホビードローンと呼ばれる機体は、周波数が「2.4GHz帯」に設定されています。

この周波数の場合、無線免許は必要ありません。

「5.7GHz帯」が使用されている産業用ドローン、「5.8GHz帯」が使用されているレース用ドローンなどは、国家資格である無線免許が必要となるので注意してください。

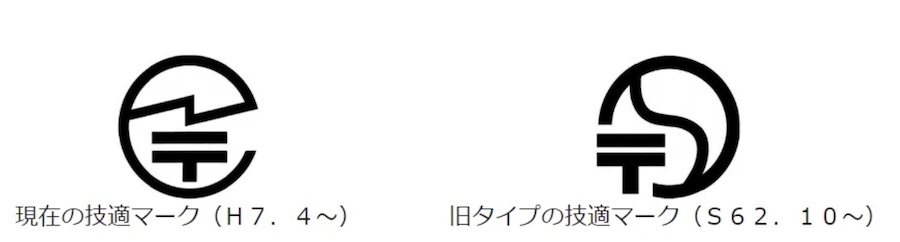

技適マーク

次に必ずチェックしておきたいのが、使用する機体に技適マークがついているかどうか、というポイントです。

技適マークとは、「技術基準適合証明等のマーク」の略称。

電波法例で定められている、技術基準に適合した無線機であることを証明するマークです。

この技適マークがついていない機体は電波法違法となる可能性がありますので、ご注意ください。

心配な場合は、メーカーや販売元にお問い合わせください。

海外旅行先で購入した機体、代理店や直営店など正規のルートを通さず個人で輸入販売されている機体などは、技適マークがついていない場合もありますので、要注意です!

あなたのドローンは200g以下?以上?

「これからドローンを購入したいと考えている」という方は、購入を検討している機体、「すでにドローンを購入した」という方は、お手元の機体について、それぞれ重量をチェックしてみてください。

では、機体の重量について、どんなことに気を付ければいいのでしょうか?

そのカギを握るのが、「機体が200gより重いか軽いか」というポイントです。

航空法では、機体重量が200gを超える場合、航空局(国土交通省)からの許可承認が必要です。

つまり、重量200gを切る機体を飛行させる場合、重量に関する申請は必要がないということになります。

そうはいっても、購入を検討している機体や、お手持ちの機体が重量200gを超えているという方は決して少なくないでしょうね。

重量が200gを超える機体であっても、適切な申請を経て承認が得られれば、問題なくドローンを飛ばせるから安心してくださいね。

以下でオンライン申請の方法の記事を確認してください。

国が定める飛行禁止区域とは

次に気を付けたいのはドローンを飛行させる場所です。

航空法では、以下をドローン飛行禁止区域に設定しており、許可承認なしでドローンを飛ばすことが禁じられています。

- 空港周辺

- 150m以上の上空

- 人家の密集地域

これだけを見ると、空港から遠く離れた人が少ない場所で、高度150m以下なら飛ばしてもいいんだ!と思ってしまいがちですよね。

たとえば、大きな緑地公園や堤防などは、絶好の飛行スポットのように感じられるでしょう。

しかし、必ずしもそうとはいえないところが航空法の厄介なところです。

飛行禁止区域(DID地区)を確認してみると、自然が多い場所であっても多くの場所が飛行禁止区域(DID地区)に設定されていることがわかります。

飛行禁止区域(DID地区)はこちら

自治体によって飛行ルールは異なる

さらに、航空法だけでなく、都道府県によっても厳しいルールが設定されています。

たとえば、大阪市。

ドローン好きのあいだでは飛行ルールが厳しいことで知られている自治体ですが、大阪市では市内すべての公園でドローンの飛行が禁止されています。

また、大阪を代表する一級河川「淀川」の堤防でも、安全面や近隣住民への配慮などを理由に、ドローンの飛行が規制されているのです。

さらに、東京都でも都立公園・庭園ではドローンの飛行が禁じられています。

区立など、管轄団体が異なる場合にはルールが異なってきますが、東京都そのものが広範囲にわたって飛行禁止区域(DID地区)に設定されているため、都内の公園でドローンを飛ばすには高いハードルが存在します。

土地管理者の許可も必要

国土交通省への申請以外に、ドローンを飛ばす場所によって、関係各所にも許可を得なければなりません。

たとえば、国有の敷地内なら官公庁、第三者の私有地なら土地の管理者など、まずはその土地を管理している機関や人物を確認し、必ず許可を得ましょう。

自由にドローンを飛ばすなら

飛行禁止区域(DID地区)について知れば知るほど

「これじゃ、なかなかドローンを飛ばせる場所がないなぁ」

とがっかりしてしまう方もいるでしょう。

「できれば、あまり手間をかけずにドローンを飛ばしてみたい!」

という場合、確実な方法は以下の2点です。

- 自宅で飛ばす

- ドローンの練習場で飛ばす

以下で解説していきます。

1.自宅で飛ばす

自宅であれば、誰の許可を得ることもなく(ご家族など、同居人がいる場合には、きちんと理解を得ましょう!)自由にドローンを飛ばせます。

ドローンを買ったばかりで、まだ操縦に慣れないという方は、まずは自宅で練習してみることをおすすめします。

もちろん、壁や家具、人にぶつけたりしないように注意してくださいね。

2.ドローンの練習場で飛ばす

郊外から都心部まで、さまざまな場所にあるドローン練習場。

休日に屋外で思いきり飛ばすもよし、仕事帰りに屋内で技を磨くもよし、シーンに応じて幅広い用途で使い分けることができます。

練習場によっては広大な敷地の使用も可能なので、

「自宅以外でのびのびと飛ばしたい! でも、旅行先などで飛ばす勇気がまだ出ない」

という方も、ぜひ利用してみてください!

次は絶対に守らなくてはならないルールを解説していきます。

しっかり確認していきましょう!

要申請のシチュエーションと絶対遵守のルール

周波数・重量・飛行場所をクリアしたら、次にチェックしたいのは、ドローンを飛ばすときの環境や事前準備、そして、あなた自身のコンディションです。

よーしこれでやっとドローンを飛ばせれるぜ!!

待ってタクミくん。

まだ気を付けなきゃいけないことがあるの。

絶対に守らねくてはならないルールを解説していくわ。

しっかり確認していきましょう。

絶対遵守の飛行ルールとは

国土交通省では、2019年9月18日にドローンの飛行ルールを改定しました。

新たに4つのルールを加えた、下記のルールが設定されました。

- アルコールや薬物等の影響下でドローンを飛行させない

- 飛行前には機体や飛行計画場所の状況の確認を行なう

- 航空機やその他ドローンなどとの衝突を予防して飛行させる

- 急発進、急上昇、急降下など、第三者の迷惑になる飛行をしない

- 日中(日の出から日没まで)に飛行させる

- 操縦者が肉眼で目視できる範囲内で、ドローンおよびその周辺を常時監視して飛行させる

- 人(第三者)や物件(建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる

- 祭礼、縁日など、多数の人々が集まるイベント会場などでの上空では飛行させない

- 爆発物などの危険物を輸送しない

- ドローンから物を投下しない

どれも重要なのでしっかり目を通しておきましょう。

申請が必要なシチュエーションとは?

先に紹介した飛行ルールを受け、航空法では、以下の状況におけるドローン飛行が規制されています。

ひとつでも当てはまる場合は申請が必要となりますので、ご注意ください。

- ドローンの夜間飛行

- 操縦者が目視できないエリアでのドローン飛行(目視外飛行)

- 人や建物などから30m未満の距離における飛行

- イベント会場上空における飛行

- 危険物の飛行輸送

- 飛行時の物件投下

これらのルールは、事故や災害時において、国や地方公共団体などの依頼を受けて捜索・救助にあたる場合は適用されないことになっています。

しかし、その際にも運用ガイドラインが定められているため、注意が必要です。

ガイドラインはこちら

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

航空法以外で適用される飛行禁止区域

最後に、航空法とは異なる「小型無人機等飛行禁止法」において、期間を限定して指定されている飛行禁止区域について紹介します。

海外の要人が来日する国際的な会合や、先日の天皇陛下ご即位の儀。

こうした重要な催しが行なわれる期間や、その期間を含む前後の日程において、ドローンの飛行が禁止されることがあります。

普段は飛行禁止区域外のエリアであっても、指定された期間中に許可なくドローンを飛行させれば法律違反となりますので、注意しましょう。

こうしたイレギュラーな情報は、国土交通省ホームページ内、下記のページで確認できます。

まとめ

ドローン初心者にとって、航空法は高いハードルでしょう。

1つ1つのルールを噛み砕けば、決して難解なルールばかりじゃないの。

少しでも迷ったときは、迷っている状態で飛行に踏み切らないことが大切ね。

国土交通省や総務省、飛行計画場所の管轄団体など、状況に応じて確認や問い合わせを慎重に行ないましょう。

安全にドローンを楽しんでくださいね。